作者:铁五师吕恭

【题记】我的家乡宝鸡古称陈仓。是周、秦文化的发祥地,也是周、秦两代长期经略的京畿之地,厚重的历史感使宝鸡在中国的考古界占有重要的一席之地。其所辖的扶风县和岐山县北部地区在远古被称为“周原”,那里土地肥沃,适合农耕,早期的周人就是在这片广袤的土地上发展生产,逐步积累强盛起来,最终推翻了殷商,建立起强大的周朝,使中国从奴隶社会开始进入到早期的封建社会……

在我国古代文学史上,诗歌的传统极为悠久,远在二、三千年以前,就已经取得了十分辉煌的成就,标志这一成就的就是我国最古老的一部诗歌总集——《诗经》。它收录了自西周初年至春秋中叶(约公元前十一世纪至公元前六世纪)大约五百年间的305篇作品。从《诗经》的内容看大体分为风、雅、颂三类。

孔子在《论语•阳货》中说:“小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。他又说:“不学诗,无以言”。(这两段话是孔子劝他的学生学诗的,意思是年轻人为什么不好好学《诗经》呢?《诗经》可以增加联想力,可以观察事物 ,可以更合乎大家的意见,可以讽刺不对的事情。不学好《诗经》,就不会说出有价值的话语。)可见《诗经》在当时是多么重要的一部著作。

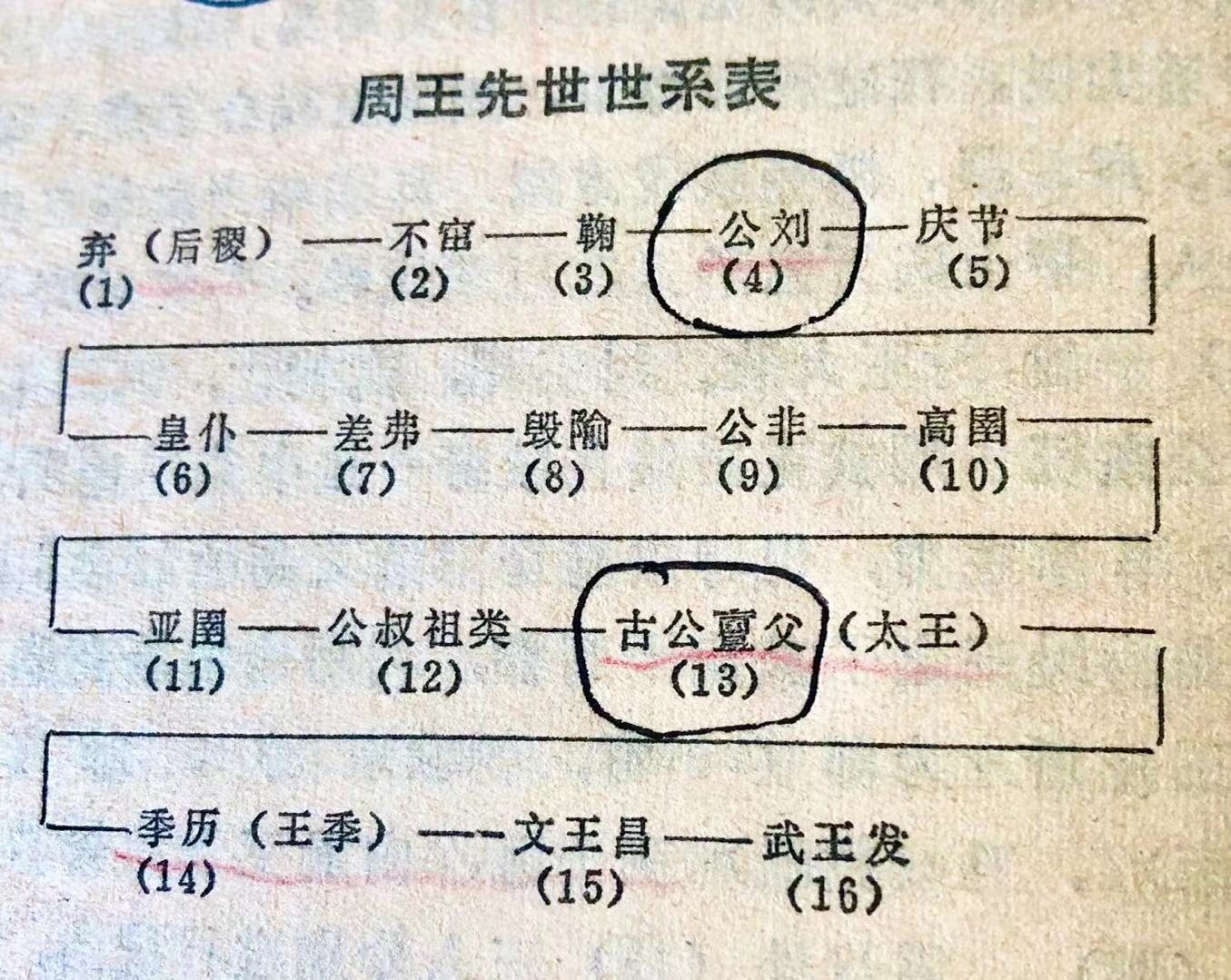

从历史记载来看,《生民》是一首带有神话色彩的诗篇,它叙述了周始祖后稷的奇异诞生和发明农业的历史。周的始祖名弃,号曰“后稷”。自弃始,周人才进入父系氏族社会,弃善于教民稼穑,尧举荐他为农师,舜封他于邰地,(今杨凌、武功一带,杨凌的西北农林科技大学是我从小生长的地方,在高速公路边还建有后稷手持粟谷教民稼穑的高大雕像)。数年后,周人为了躲避西方戎狄的侵扰,也为了进一步发展生产,获得广阔肥沃可耕作的土地,曾有过两次大迁徙。第一次是由周第四代先王公刘率领从邰迁至豳(今陕西旬邑县附近);第二次是由周十三代王古公亶父率领,从豳(bin)迁至周原(宝鸡市扶风和岐山北部一带,那里现在建有一座周原博物馆,收藏有大量出土青铜器物和甲骨文 )。这两次迁徙的经历都被记载在《公刘》和《緜》两篇诗歌中。

诗曰:笃(du)公刘﹗匪居匪康。乃埸(yi)乃疆;乃积乃仓。乃裹糇(hou)粮,于橐(tuo)于囊。这段诗的意思是:忠厚的公刘啊(公刘是后稷的曾孙,名“刘”,“公”是周人对他的尊称),带着我们要居住在安康丰硕的地方。他划定疆界,整治田地,把收获的粮食聚集起来,糇粮也就是干粮的意思。再把粮食装进袋中,准备储藏……(恕此诗较长,而且趣味性不强,故不再举例,后面的诗有更精彩的)

《皇矣》是歌颂周文王伐崇、伐密(两个位于陕、甘的小国)战绩的,这两次战争胜利,为周人灭商打下了基础。《大明》是颂扬周文王之子周武王在牧野(河南淇县附近)与商举行会战,而一举取得了决定性的胜利。牧野一战,殷商宣告灭亡,周朝宣告诞生。中国从此由奴隶社会开始进入了早期封建社会,这无疑也是社会进步的体现。

《诗经•大雅》中从《生民》到《大明》这五篇史诗,比较完整地勾划出了周人从发祥、创业和建国的历史,而且周人最后伐纣代商,是正义的战争,代表的是社会发展进步的力量。用诗歌形式记述下来的这段历史,是非常珍贵的。在此之前的夏、商两代,无论当时发生过什么重要的事情,但都没有文字记载下来。所以说《诗经•大雅》中这五首诗歌,史诗般地记述了一个朝代比较完整的成长经历,应该说是十分难得罕见的。让我们共同为把本来只叫作《诗三百篇》这个称谓,而最后能称之为《诗经》这个尊号而叫好,这是后世儒家学者把它尊称为经典以后的一个象征,同时《诗经》也实至名归地被列入了中国早期文化的“四书五经”。作为一个有点文化的中国人,在当前国家大力提倡学习国学和历史的时候,也应该为《诗经》这部伟大的著作而感到骄傲和自豪。